こんにちは。秋なのにまだ半袖で過ごしている大福です。

ここのところ子供の発達状況を気にしている大福ですが、

一番気になっていること、それは「自他境界線の曖昧さ」です。

今回は、自他境界線について、大福の子供の事例や発達障害グレーゾーンの元夫トレイン、また自身のことなども振り返りつつ、曖昧さや対処法などを考えてみたいと思います。

自他境界線って?

大福の理解する自他境界線

専門的な説明は別途調べてほしいのですが、大福が認識している自他境界線というのは、まさに言葉のとおり「自分とそれ以外の人やものとの境界線」ということ。

「ここまでは自分の範囲で、ここからは他人の範囲」というその境目を、どこで持っているかということだと理解しています。

自他境界線の曖昧さというのは?

そして自他境界線の曖昧さというのは、その「自分」と「他人」との境目があやふやになってしまうということです。

本来の適切な場所で境界線を引けないから、相手のところまで入りこんでしまったり、自分のところに相手を入れすぎてしまったりすることみたいです。

これは、発達障害の人は曖昧な傾向が特に強くでるみたいなのですが、発達障害じゃなくても多かれ少なかれ境界線の曖昧さは誰でも持っているみたいです。

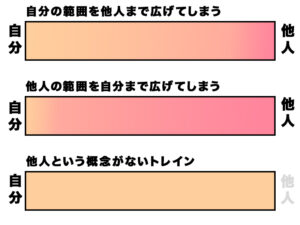

また、大福が調べた限りですが、「自分の範囲を相手の範囲にまで広げてしまう」場合と「相手の範囲を自分の範囲にまで広げてしまう」場合の2パターンがあるようです。

かくいう大福も、自他境界線の曖昧さは自覚していまして、

「相手の範囲を自分の範囲にまで広げてしまう」傾向が強いと思っています。

だからこそ、元夫トレインの数えきれないトラブルを自分のことのように対処してきたわけだ…

要するに、境界線を引く場所の度合いなんだろうなと。

発達障害の人は白黒思考も相まって、その境界線を適切な場所で引くのが苦手な傾向にあるようです。

そして、極端になりすぎると結果的に生活上で色々と問題が出てくるっていうことなんでしょうね。

うちの子の自他境界線が曖昧だと感じた事例

うちの子は、この自他境界線の曖昧さが目立つなと思うことが度々あります。

自他境界線の曖昧さは人間関係を円滑にする一面もあるので、害悪だ!などと思ってはいませんが、曖昧になりすぎることで、時に相手を戸惑わせる自体が起きることがあります。

子供の自他境界線が曖昧だった事例①

先日大福の妹(子供にとっては叔母)と子供の3人でレストランにいった時のこと。

子供が頼んだお子様ランチより先に、叔母のランチがきたんです。

その時子供が盛んに言葉にしていたことは

「おばちゃんだけ、ずるい!」

という言葉。

これ一見、なんてことない言葉に思うのですが、

よくよく考えてみると、自他境界線の曖昧さがでていると思うんですね。

自分が頼んだものはお子様ランチで、おばさんが頼んだランチは別のもの。

自分のランチはまた別にくるからずるいわけでもなんでもないのに、

自分のランチの範囲をおばさんのランチにまで広げてしまっているから、

「ずるい!」と思うような気がしたのです。

要するに、ランチについて自分のものと他人のものの境界線が適切じゃなかったということです。

子供の自他境界線が曖昧だった事例②

現在、子供の幼稚園は、年末のお遊戯会に向けた出し物の練習をしているのですが、ある日子供が帰宅後、制服から洋服へのお着替えを促すと急に号泣し始めたことがありました。

着替えてって言っただけで号泣されてる大福はパニック

それでよくよく聞くと「今日はお遊戯会の練習ができなかった」というのです。

その理由は「先生が、静かにしてって言ったのに、おしゃべりをやめない子がいたから先生が『もう今日は練習しなくていいよ』ってみんなに言ったから練習ができなかった」というもの。

それで、大福は「うちの子もおしゃべりをしていて怒られたのか?」と聞くと、うちの子供は先生に言われたとおり静かに待機していたのだそう。

「一部のおしゃべりをやめない子がいた関係で先生は今日の練習をとりやめた」ということのようでした。自分はおしゃべりをしていたわけじゃないのに、まるで自分が怒られたかのようにショックを受けて泣いていたのです。

この場合は、事例①と逆で「相手の領域を自分のほうまで入れ込んでしまっている」と思います。

自分は静かに待機できていたのなら、練習できなかったことは残念で悲しいことだったとしても、まるで自分が怒られたかのようにショックをうけて泣く必要はどこにもないわけです。

むしろ、他におしゃべりをしている子がいる中でしっかり静かに待っていたのなら、それは素晴らしいこと。

自他境界線が曖昧なせいで、自分が悪かったのかもっていうパニックを起こしてしまったのですね

その理由を理解したあとは「先生が怒ったのは、おしゃべりをやめなかった子に対してだから、静かに待てていた子供ちゃんは、今回の先生が怒ったことには関係がないんだよ。まるで自分まで怒られたような気持ちにならなくていいんだよ。静かに待てた自分を褒めてあげようね」ということを説明すると、安心したようで落ち着いてくれました。

大福は、子供のギャン泣きでダメージをくらい、頭痛が起きました…

発達障害グレーゾーンの元夫トレインの場合

さて、では、発達障害グレーゾーンで、ASDとADHD併発の元夫トレインはどうでしょうか?

境界線ってなに?

結論からいうと…

他人がほぼ存在していません。

そもそも曖昧さがないんです。

ここまで説明してきたこととトレインを比較した図を作成しました。

自他境界線が曖昧すぎて、自分の範囲を他人まで広げすぎた結果、

もうそこには他人が不在になってしまっているのです。

過剰適応は、この逆パターンだと思われます。

こういう状態になるとどうなってくるかというと

言わなくてもわかるでしょ?

となるんですよね。

この言葉の裏には、

俺の考えてることや思っていることは、周りがわかっていて当然!

という根拠のない思い込みがあります。

だから、常に言葉足らずで突拍子もない行動ばかりとるように周りには映ります。

はい、トラブルメーカーのいっちょ上がり!

自他境界線が曖昧な人に対して気をつけたいこと

トレインくらい自他境界線が崩壊している人に対して、相手の気持ちを汲むことに長けている人や、そもそも繊細な神経を持つタイプの人がくっつくとどうなるかというと…

うっひょー!この人は俺のことを100%わかってくれる!!!

となって、完全に相手の気遣いに寄りかかり状態になります。

トレインが言葉にしない部分まで、その行動や表情から読み取ろうと毎回一生懸命。

そしてどうなるかというと

カサンドラさん爆誕!!!

となるわけですね。

大体、相手の気持ちを汲み取ることに長けてる人っていうのは共感能力が高い傾向があるし、それは自他境界線がある程度曖昧なことで発揮される能力でもあるわけです。

だから、トレインタイプの人が近くにいる場合は、特に

どこまで相手の範囲を自分の範囲に入れてあげるのか

を考えることが大切になります。

意識していないと、うっかり相手の範囲を自分の範囲に取り入れすぎるんです。

ほんと、これで苦しんでるカサンドラさんは今も多いと思います。

相手が曖昧「すぎる」分、こちらからしっかりと「ここからは違う」というラインを決めておかないと

俺のものは俺のもの、お前のものも俺のもの…

こうなります。

自分にも自他境界線があることを忘れずにいよう

これは自戒でもあるのですが、大福も発達グレーゾーンの気が多少あるなと思っていることもあるし、生育歴からみても自他境界線が非常に曖昧なまま生きてきたと思うんです。

その究極が元夫トレインだったわけです

今でも、人に影響されやすい節はありますし、相手の言ってることが良いと思ったら言葉のままに取り入れてしまう傾向があるので「相手の範囲を自分の範囲まで広げすぎる癖」みたいなものがあるなと思っています。

そして、元夫トレインに関しては、大福がトレインの範囲を自分の範囲にまで広げすぎてしまっていた結果

俺のトラブル処理は大福がやってくれるから大丈夫!

という、トレインの歪んだ認知を作り上げてしまったと思います。

どうなるかわからないと怖くてついつい自分でやってしまっていたけど、逆効果だった

だからこそ、今は毎回「相手はこういうけど、自分はどう考えるのか?」ということを自問自答するようになりました。

特に「自分の言う事は正しいんだ」という意識で話しをしてくる人と、大福のいうことを素直に取り入れすぎる人には注意しています。

つまりは、相手が発達障害でも、そうじゃなくても、

「自分の境界線は自分で決める」

ということが一番大事なのだなと思うに至ったわけです。

うちの子も、自他境界線はしっかりと身に付けてほしいので、これからもゆっくりと説明しながらやっていきたいと思います。

俺は、世界には他人がいることを認識することからだな

下部のコメントで相談や感想などいつでも受付中です!

お気軽に書いてくださいね〜

コメント